2008年06月24日

B-2

B-2

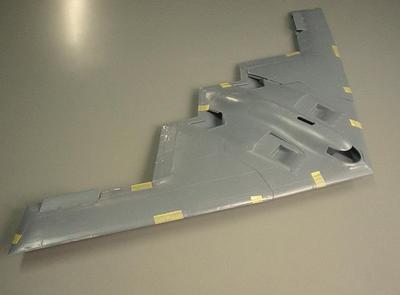

TESTORS 1/72 B-2 SPIRIT

さて、懲りずにB-2です。

事の始まりはその昔友人が、

B-52の胴体をさすりながら「人殺しのために、ここまで努力するかねぇ、、、」

と言ったことだった。目から鱗である。

人類の歴史は殺戮の歴史ともいわれるが、

身体で理解したのはこの時だったかもしれない。

以来、アンビバレンツを友に今日まで来ている、、、。

キットは画像の通りモナカである。これは簡単だ!と思いたい、、、。

パーツも基本的なものだけで少なくプラモデルだ。

あっという間に出来るに違いない!!

缶ビール一本でも幸せになれるのに、B-2のお値段1.560億円だって!

缶ビールで幸せになりたい方は「猫びより」の松本英子の

「Vol.24 ネコサブレー 」を読まれたい。

箱絵は写真が一番だと思う。

そしてこのB-2のようにダンボールにシール貼りというのがアダルトで良い。

まるで車高調でも入っているみたいな感じが良い。

やはり戦争画はいかんでしょうって戦争ではないのかいい。

あと完成モデルの写真がプラモデルの本来の箱だと思う、

皆さんには、当然人気ないけれど、だって模型にするのでしょ、、、、

ということで、本文。

模型雑誌をめくっていて、チョットというか凄くというか驚いてしまった。

座談会のようだが、みんな、いい歳のおじさんなのである。

50代か、ということは第一プラモデル世代ということになるのかな。

プラモデルの発祥の地はイギリスらしく、一般化は1951年アメリカの

レベル社が手がけてからというからまさにそうかもしれない。

オジサンたちが子供の時からせっせと作って、

大人になってそれを仕事にするようになり、

プラモデルをオジサンのものにしてしまったのだろうか、、、。

もちろん今でも子供向けのキットもあり、作る子供がいるが、

全体のイメージは大人化していると思われる。

プラモデルに色を塗るコズカイも無かった時代の

子供たちが延々作り続け大人になって、今では色はもちろんのこと、

アフターパーツなども揃え、缶スプレーを始め

コンプレッサーを使っての塗装もこなすまでに至る。

円熟はここへ来て「筆塗り」を提唱する。極まったの感がある。

もとより美術工芸のひとつであるから筆塗りは基本であるが、

いわゆる「表現」の心持に帰りモダニズム的合理ビジョンから

身体性を確保したいという趣になったのでしょう。

なにしろ趣味だから趣には当然趣く。

一周して来たというより、煮詰まったのだと思う。

なにしろ趣味の人たちは既に後ろに続いて無く、

彼らは財を成しコレクターとなってオジサン達が作った物を

安く買いたたけないかと見守る側にまわったのだから、、、ああ「完成品」。

プラモデルはその出自から完成品に行き着くことは容易に想定できたが、

模型の人達が夢を見たがために引伸ばされ今日まで

「プラモデル」は模型として作り続けられてきた。

プラモデルはプラモデルだったのであり、模型ではなかったのだと改めて思う。

それは、たとえば「プラモデルは素材である」と言った時にもはっきりしていた。

プラモデルは誰が作っても同じというのが売りで、

模型として作れば、ホラこんなに素晴らしいものになるんだよ

と言ったからいけない。まして個性を表現する素材にするなんて、

なんとプラモデルから逸脱した事なんでしょう。

プラモデルはプラモデルという完成された、

積極的に言わば閉じられた空間の中でひと時の悦楽を

「ソリッドモデラーのように作り楽しんだ」と思わせるステキな商品ではなかったのか。

そして、それがアメリカ(一般化)から出てきた由縁ではなかったかと思う。

こんなのを見たことがある。アメリカ人主催の展示会でのことであるが、

パーツはランナーに付いたまま適宜に色が塗られ、

なんとデカールまで貼ってある!これはギャグかと思ったが、

あるいは新手の表現的作り方などかとも思ったが、いやこれから組み立てるという。

こちらはいらぬ老婆心から、この先の不都合を安じたが、

いや何、付属のインストラクション的には、

これこそがプラモデルのプラモデル的作り方のだったのではないか。

我々こそが自己解釈して工夫して美術工芸にしてしまったのではないか。

このように作れば、今も楽しくみんなでプラモデルを作っていたのではないかと思う。

でも、プラモデルは作れないかも、、、。

個性という言葉があるが、それは逸脱であって、尋常の極みにある訳ではない。

作家は個性を発揮して作品を創作するが、尋常の認識の果てにであって、

やおら個性を発揮するわけではない。

やおら発揮すれば、キチガイ扱いされるのが落ちである。

20世紀の生んだプラスティクモデルキットはきわめて民主的であり、

平等である。なぜなら、誰が作っても同じであるからだし、

フェラーリもカローラも、そして戦略爆撃機もセスナも同じスチロール樹脂である。

さらに、基本的に量産品であることが権威や特殊性をあっさり凌駕さえしている。

この点においてプラモデルは20世紀を如実に示している。また、

二十世紀人標準装備である神経症も持ち合わせており

抜かりがない(これについては別の機会に書きましょう)。

しかし、誰が作っても同じであるはずのプラモデルが同じでない事に気づいたとき、

論理の崩壊が始まる。確かにインストラクション通に作れば同じはずだったんだが、

手は論理的に動くとは限らないという事実が欠落していた。

つまり上手下手がハッキリ出てくるのであった。

パーツをランナーから外す、接着剤を塗る、組立時の立体に対する認識、

さらに色を塗るにおいては数値化出来るものではなく困難を極める。

これら全てに、その人の経験と認識が、あるいは人生さえもが露呈し、顕わになる、、、。

「プラモデルのように簡単に出来るものでは無い!」などという訓辞があったような気がするなぁ、、、。

それでもプラモデルはプラモデルである。

平均的な、あるいはそれを作ってみようと思う人であれば、大方、

標準的にうまく作ることができ、趣味として成立する。

さらには精進してプラモデルの「プロ、プラモデラー」あるいは

「プロ、プラモデルフィニッシャー」なる人たちまで現れた。

そしてその需要が、また論理的に「誰でも作れるという思想」は、

誰が作っても同じなら、それゆえ誰かに作ってもらったって問題はない

という論理を必然的に導き出し「完成モデル」なるものが登場するにいたる。

作るという意味がここでは転倒することになるが、

しかしプラモデルは最初からそれを抱えていたように思う。

プラモデルは不思議な商品と言えば、不思議な商品である。

なにしろ半完成品で市場に出すからである。

後の半分も既に工業化(プラスティック塗装済み生活用品や、家電製品など)

されているにもかかわらずキット(半完成品)とし販売し、

残りはお客様自らが完成させるというものだ。

こんなめんどくさい事をさせる稀有な商品である。

(ゆえに完成品が出ても、

プラモデル模型メーカーがキットそのものを完成品として商品を出しても、

最初は奇異に思えたが必然だったのである。)

プラモデルは果たして模型なのであろうか。

何物かを模しているという意味においては模型であるのだが、

しかしプラモデルは、そのプラスティックの可塑性を大いに発揮することにおいて、

独自のジャンルを形成したといった方がよいのではないだろうか。

ムクの木から削りだして模型を作っていたソリッドモデラーをも魅了し、

あるいは作れない人達を作れると錯覚させるほどに、

また「プラモデルは素材である」と言える人達が示すように、

プラモデルは「作る事」を言語化(論理化)した。

これらはさらに高度化(技術革新)し、

データを入れれば削りだす機械の登場においては、、、とまれ、

すでにプラモデルは工業化されているのだった。

市販のキットはチープであるから前近代者は追加工作という表現を施すのであろうが、

でもまて、それは既に出来上がっているものなのではなかったのか!。

プラモデルは既に出来上がっているものなのである

。「組立キット」という、言わば逆回しの体験コーナーであっても、

創造とは違うそれであり、

近いものでは美術工芸品(出来上がっていないにもかかわらず)なのである。

作る事への過去に戻るしかないプラモデルの宿命は、

プラモデルとして止めて

(所謂ストレート組。ミニカーが実車を手に入れられない代償行為では

無いことも思い出してほしい)置くことによって昇華されるものではないだろうか。

プラモデルにはそのチープ(?)さにおいてエンターティメント性もある。

さらにはそれが世間で認められるものとなり、

兵器ですら安全なものとして社会を通過するものともなているようだ。

箱絵も「ボックスアート」と称され「戦争画」となんら変わらない

にもかかわらず連綿(美術雑誌の「ボックスアート展」の紹介記事だったと思うが、

そう言われればそうなんだよなぁ、、、と思う。)と続いている。

ここまで来るとお分かりのようにプラモデルは箱に入っている、

あるいは買ってきた状態で出来上がっているものなのである。

実際に作ると大方(昨今のチープはとても精密に出来ている。

下手に作り始めると「牛乳の箱に割りばしを立てたら海賊船」と大差なくなる。)

ヤナーになる。

それでも作りたい人はインストラクション通りに組立、

インストラクション通りの色を塗り、上手くいかなくても「出来た!」と

歓声をあげ、しばらくテレビの上に飾ったのち、

家族の者に捨てられるというのが正しいでしょう、、、、。

趣味というのは創意工夫を加えるべきものなのだろうか。

それは趣味からの逸脱ではないのか。

出来合いのものを出来上がったものとして作るのが趣味であり、

だから「手慰み」じゃないのか。

いや、いくら創意工夫を加えても、その範囲での工夫であるから、

やはり逸脱ではなく趣味じゃないのか。

趣味を楽しむとは何でしょう。

趣味が高じて仕事になってもおそらくアーティストにはなれないでしょう。

なった場合は趣味を逸脱してしまったのだ。

はたしてプラモデルが高じて出来たものとは何なんでしょう。

簡単は、やはり難しい、、、。

モナカであるから上下パーツをくっつければ良いわけであるが、

プラモの場合概してうまく行かない。

今回の場合はセンターボディと翼のパーツ分割が問題でした。

つまり真ん中を作って羽を接合すれば楽しいと考えたいが、

その接合部分の繋ぎ後を消したいのが人情だし、

スティルスとしてもそうしたい。でもまて!(またかよ)繋ぎ目を消す、、、。

これは模型の仕事でしょう。

プラモデルはポンと出来てなんぼでしょう、って

メイキングマネーじゃないのだからここで考察することにする。

カーモデルのプラモデルの組立というのは、

ほとんどつなぎ目を気にする必要があまりない、

いや、今ではほとんど無い。

色もメッキやモールド色で間に合う場合もある。

あっ、もっと凄いのはガンダム等のキットだ。

でもヒコーキは何故か上等キットでも貼り合わせが回避できないでいる。

無理、いや、それは分からないが回避できないでいる。

このB-2キットの場合は大きいのでセンターと

左右を(全翼機なので何と言えば良いか、、、)分割したと思うが、

分割ラインも複雑ならそこを奇麗に貼り合わせるのが難しい。

だから奇麗に繋いでから上下を一気に張り合わせるという方法になる。

ところが、翼部分の上下方向がプカプカするので

後で泣きを見ないために補強したい(ますます模型だ)。

エポキシパテを翼の厚さよりも長くしたものを柱として片側の翼にくっ付けておく。

その柱の上下端は吸盤型にしておく、

もうお分かりだと思うが、これでセンターボディと

翼の付いた上下機体パーツを貼り合わせながら、

エポパテが潰れつつ翼に張り付き補強材と化す!

どうだ参ったかという程のものではないが、見えなくなるところなので、

どこぞの遺跡の列柱になってもかまわないでしょう。

エーツ、プラモデルってこんな事もしているのぉ

とお嘆きの方には完成品があります、、、。

Posted by ネコとウソ at 13:06│Comments(0)

│プラモデル

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。